はじめに:内省が育むリーダーシップの真髄

こんにちは。悩みや不安を前向きな行動に変える内省の専門家、タカシユウトです。

組織論、特に内省についての研究を行い、ウェブサービスの開発やワークショップの開催を通じて、多くの方々の成長をサポートしています。

このブログでは、日々学んでいる組織論や内省(リフレクション)の実践方法に関する情報、仕事で得た知見を不定期で掲載しています。また、エンジニアとしてのキャリアを活かし、ITを使った自動化の情報なども提供しています。

今回は、優れたリーダーに不可欠な内省スキルについて、詳しく解説していきます。なぜトップリーダーたちが内省を重視し、どのようにそれを活用しているのか。組織の中でリーダーシップを発揮したい方、自己成長を目指す方にとって、きっと有益な情報となるでしょう。

優れたリーダーと内省:成功の鍵を握る3つの側面

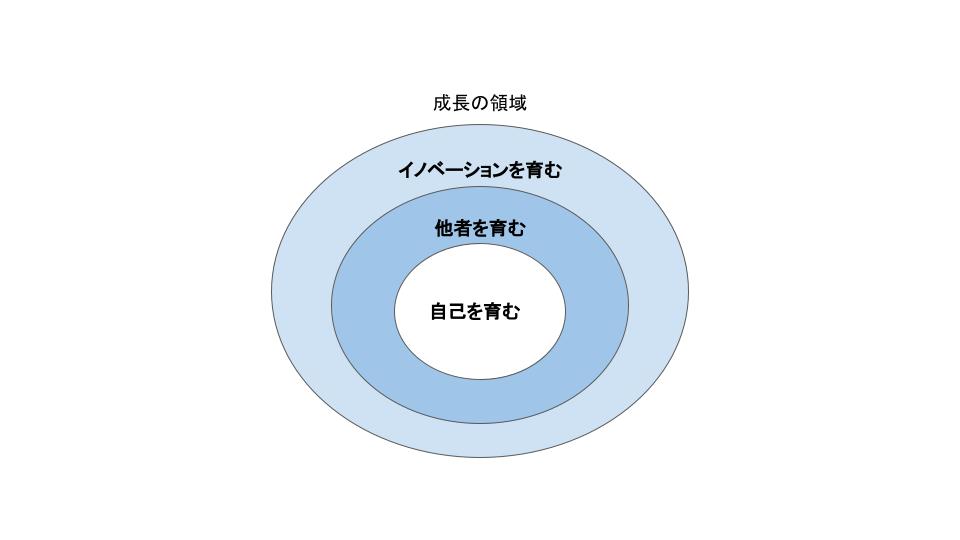

優れたリーダーが持つ重要なスキルの一つに、内省(リフレクション)があります。この内省のスキルは、以下の3つの側面から構成されています:

- 自己内省:リーダー自身が行う内省

- 他者育成:内省を支援することを通じて他者を育むこと

- イノベーション創出:内省を通じて変化を起こすこと

これらの側面は、日本だけでなく世界中のトップリーダーに共通して見られる特徴です。では、なぜこれらが重要なのか、いくつかの書籍を参考にしながら詳しく見ていきましょう。

参考書籍:リーダーシップと内省の深い関係

本記事では、以下の書籍を参考にしています。興味を持たれた方は、ぜひ読んでみてください。

優れたリーダーは、なぜ「立ち止まる」のか――自分と周囲の潜在能力を引き出す法則

著者のケヴィン・キャッシュマン氏は、海外で多くのCEOにコーチングを行ってきた実績を持ちます。100人以上のリーダーへのインタビューを通じて見出された法則が、わかりやすく整理されています。

8年にわたる研究をもとに、育て上手のマネジャーがどのように部下を指導しているかを詳細に解説しています。内省が部下育成にどう活かされているかも重要なテーマとして取り上げられています。

AI分析でわかった トップ5%リーダーの習慣 トップ5%シリーズ

3000名以上の管理職のデータをAI分析し、トップリーダーの習慣を明らかにしています。内省に関しても、自己成長と他者育成の両面から、データに基づいた具体的な行動指針が示されています。

これらの書籍を踏まえ、リーダーがどのように内省を組織に活かしているのか、詳しく見ていきましょう。

優れたリーダーの3つの特徴:内省を活用した成長サイクル

優れたリーダーには、内省を活用した3つの共通した特徴があります:

- 内省による自己育成:自己を深く見つめ、成長させる

- 内省支援による他者育成:他者の内省をサポートし、成長を促す

- 内省を通じたイノベーション創出:組織全体の変革を生み出す

これらの特徴は、「優れたリーダーは、なぜ『立ち止まる』のか」(ケヴィン・キャッシュマン著)で中心的に語られていますが、他の書籍の内容も交えながら、より深く掘り下げていきます。

1. 内省による自己育成:真のリーダーシップの基盤

まず、「内省をすることで自己を育む」という特徴について詳しく見ていきましょう。

ケヴィン・キャッシュマンは、多くのエグゼクティブへのコーチング経験から、「立ち止まる」こと、つまり内省することがパフォーマンスの向上につながると述べています。

「立ち止まるとはつまり、意識的な変革へ向けて深くじっくりと問うことなのだ。(中略)立ち止まることで、内なる自分、自分の人格、自分の目的意識を内側から知ることができるだけでなく、私たちの周りで起こっていることも知ることができる。そうしてリーダーとしてのキャパシティが広がり、活発に学ぶようになり、価値創造の効果が高まる」(ケヴィン, p48-p49)

「立ち止まって自己認識を得ると、次への扉が開ける。自己認識は、真正さや人格や目的意識への扉を開く。リーダーはその人格で人を率いるものであり、自分をよく知ることは、リーダーとしての能力とパフォーマンスを向上させる鍵となる。」(ケヴィン, p80)

つまり、立ち止まって内省することで、以下のような効果が得られるのです:

- 人格の発達

- 明確な目的意識の形成

- リーダー自身の自己認知の向上

- 真正なリーダー(オーセンティックリーダー)への進化

- 組織におけるパフォーマンスの向上

さらに、「AI分析でわかった トップ5%リーダーの習慣」(越川慎司著)によると、トップ5%のリーダーは以下のような特徴を持っています:

- リフレクション(内省)によって自己改善を図る

- 振り返りの時間を予め予定に組み込む

- 振り返りを習慣化している

これらのトップリーダーにとって、自分自身と向き合い対話することは当たり前の習慣となっており、それを継続することでパフォーマンスの向上につなげているのです。

複雑な世界での内省:7つの実践方法

では、複雑な現代社会において、どのように内省を実践すればよいのでしょうか。ケヴィン・キャッシュマンは、7つの実践方法を提案しています:

- 目的意識を持つ:個人、他者、イノベーションを育てる意義を見出す

- 問いかけ、耳を傾ける:学びの機会を創出し、新しい視点を得る

- 挑戦するリスクを取る:失敗を恐れず、学びの機会として捉える

- 内省し、統合する:現実の出来事を分析し、判断し、内省し、統合する

- 内側と外側の力に目を向ける:自己洞察と他者・戦略への洞察のバランスを取る

- 生成力を育てる:他者の成長を助け、次世代のために準備する

- 真正なリーダーになる:人を惹きつける人間性を身につける

これらの実践方法を意識することで、複雑な世界の中で何が重要かを見極め、正しい道を進むことができます。絶えず内省を繰り返すことで自分の軸を確立し、真正なリーダー(オーセンティックリーダー)への成長を遂げることができるのです。

真正なリーダー(オーセンティックリーダー)への道

オーセンティックリーダーとは、「本物のリーダー」を意味し、自分の強みも弱みも受け入れ、自分を含めたメンバーの多様性を活かすためのぶれない軸を持っているリーダーのことです。

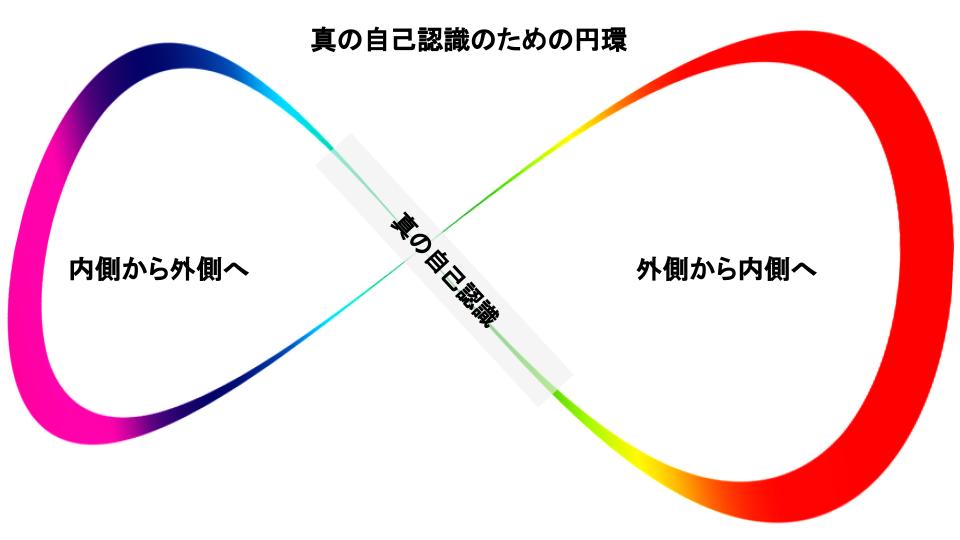

では、どうすればオーセンティックリーダーになれるのでしょうか。ケヴィン・キャッシュマンは以下のように述べています:

「意識的に立ち止まって内省し、自身の価値観、信念、行動パターン、特徴、経歴を内側から振り返ることが大切だ。同時に、他者のフィードバックや考え方や知見を通して外側から振り返ることも重要である。『私』(内側)と『私たち』(外側)という視点を通して円環的に意識して絶えず考え続けることで、真の自己認識に近づくことができる。」(ケヴィン, p86)

「リーダーシップとは本来、領域を突破し続け、変化し続け、没頭し続け、心を広げ続け、人格を育て続け、目的を願い続けて超越するものである。」(ケヴィン, p126)

「リーダー自身の成長なしに他者の成長はありえない。企業のリーダーの成長は、組織のダイナミックな成長に直結するのだ。(中略)人格や、価値観や、目的意識や、超越や、真正さについての自己認識をしっかり持つことで、他者を成長の旅へと促すための確かな枠組みを得ることができるだろう。自分と自分の価値が育てば、他者の成長もついてくる」(ケヴィン, p157)

つまり、オーセンティックリーダーになるためには:

- 自分自身と絶えず向き合う

- 人格を育み、リーダーとしての真正さを追求し続ける

- 自己の価値観を育てることで、他者の成長も促進する

このプロセスを通じて、リーダーは自己成長を遂げ、同時に組織全体の成長も促進することができるのです。

以上が、優れたリーダーの特徴の一つ目、「内省による自己育成」についての解説です。

2. 内省支援による他者育成:チーム全体の成長を促す

優れたリーダーの2つ目の特徴は、自ら内省するだけでなく、内省を支援することで他者を育む姿勢を持っていることです。この過程で特に重要なのが傾聴と問いかけです。

他者育成の基本姿勢:対話を通じた成長

ケヴィン・キャッシュマンは、他者の成長を促す上で重要な点を次のように述べています:

「他者の成長を促すために立ち止まるとき、最も大切なのは問いかけと耳を傾けることの二点である。問いかけは、積極的に掘り下げようとする対話のあり方で、耳を傾けることは、相手を受け入れ促そうとする対話のあり方である。(中略) 二つのアプローチで互いに深く掘り下げていくことで、互いに新たな発見を掘り当てることができる。結果、学びは一方向なものではなくなる。それは、共感や信頼や協力関係を生み出す共同作業なのだ。」(ケヴィン, p160)

この深い対話を通じて、以下のような効果が生まれます:

- 双方向の学びが発生

- マネジャー自身も成長

- マネジャーと部下の関係性が強化

- チーム内の信頼関係が醸成

- 内省を通じた変化(イノベーション)につながる

他者を育むマネジャーの具体的アプローチ

松尾睦著「部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ」では、育て上手のマネジャーの特徴として以下の3点を挙げています:

- 強みを探り、成長ゴールで仕事を意味づけ

- 失敗だけでなく、成功も振り返らせ、強みを引き出す

- 中堅社員と連携しながら、思いを共有する

特に2番目の「失敗だけでなく、成功も振り返らせ、強みを引き出す」点に注目し、詳しく見ていきましょう。

内省の促し方:3つのポイント

育て上手のマネジャーは、以下の3つの方法で内省を支援しています:

- 成功失敗の原因を本人に語らせる

- 成功失敗のパターンを認識させる

- 成功しても、より良い方法を考えてもらう

1. 成功失敗の原因を本人に語らせる

部下の振り返る力には個人差があります。振り返りが苦手な部下に対しては、「ガードレール型の指導」が効果的です:

「『この点はどうなっているんだろうね?』などの方向性やヒントを与えながら考えさせる指導です。仕事を振り返る力が弱い人に対しては、ガードレールを狭く設定し、答えを出すギリギリ手前のヒントを出しながら、その範囲で走ってもらうことが有効です。そして、振り返る力がついてきたら、徐々にガードレールの幅を広くして、大まかなヒントやアドバイスにとどめて、自分の力で考えてもらうというアプローチになります。」(松尾, p.252, Kindle版)

2. 成功失敗のパターンを認識させる

成功失敗のパターンを認識させることは、ビジネスだけでなくスポーツ指導でも採用されている方法です。特に「なぜ成功したか」を振り返ることで、以下の能力が向上します:

- 「リカバリー能力」:調子が悪くなったときに元の状態に戻す力

- 成功の「再現性」:良い結果を繰り返し出せる力

越川慎司著「AI分析でわかった トップ5%リーダーの習慣」でも、トップ5%リーダーの特徴として以下の点が挙げられています:

- 失敗時も成功時も内省を行う

- 特に成功時の内省に注力(一般的な管理職3%に対し、トップ5%リーダーは41%が実践)

- 「なぜ成功したのか」を掘り下げ、成功メカニズムを探る

3. 成功しても、より良い方法を考えてもらう

育て上手のマネジャーは、成功時にも「さらに良くするには?」という視点で問いかけます。その際、以下の点に注意を払います:

- 感情的にならず、ニュートラルに問いかける

- 評価の前に、事実確認と感情の整理を行う

松尾睦は、この過程を次のように説明しています:

「多くのマネジャーが陥りやすい問題は、部下と一緒に振り返るとき、『なぜ失敗したと思う?』『これからどうする?』という形で、いきなり『評価』モードに入ってしまうことです。育て上手のマネジャーは、部下の行動や成果を評価する前に、入念な準備作業をします。それは、『何が起こったのかな?』『そのとき、どう感じた?』を問うことです。つまり、事実を確認してから、部下本人の感情を整理させた後に、『なぜそのようなことが起こったのか』『今後、どうすべきか』という分析・評価のステップに入るのです。」(松尾, pp.236-237 , Kindle 版)

また、越川慎司は、トップ5%リーダーの特徴として以下の点を挙げています:

- 「そもそも」「つまり」「もともと」「さらに」といった言葉を多用し、本質的な原因を探る

- HOWではなく、WHYを考えるようコーチング

- 定期的な1on1ミーティングで問題の発生原因を一緒に考える

このアプローチにより、思考の質が改善され、その後の行動の質も向上していくのです。

3. 内省を通じたイノベーション創出:組織変革の原動力

内省するリーダーの3つ目の特徴は、内省を通じて変化を起こしていくこと、つまりイノベーションを生み出す力です。

ケヴィン・キャッシュマンは、イノベーションと内省の関係について次のように述べています:

「イノベーションを生み出すための最も実践的で効果的な立ち止まりとは、しっかりと、集中して探求することー問いかけ、挑戦し、観察し、耳を傾け、評価することーであり、規律ある内省と行動をたえず繰り返すことなのだ。」(ケヴィン, p32)

「深く問うために立ち止まれば、現状維持ではなく破壊と挑戦を試みる能力が身につく。破壊を脅威と見なすのではなく、破壊がもたらす可能性を前向きに検討することができる。立ち止まって問うことで、学びとイノベーションが生まれる。」(ケヴィン, p51)

「イノベーションはまず自己革新という内的成長として現れ、それから、他者の、文化の、産業の、グローバルコミュニティのイノベーションとして拡大していく。」(ケヴィン,p215)

これらの主張から、内省を通じたイノベーション創出のプロセスを以下のように整理できます:

- 自己との対話(内省)を行う

- 視座が上がり、他者、組織、社会の視点へと目的意識が昇華される

- 新たな視点や気づきが生まれる

- 個人の革新から組織、社会の革新へと波及する

実際に、八木陽一郎の研究(2010)では、3,500人以上の経営者データを分析し、内省経験が変革型リーダーシップにポジティブな影響を与えることが実証されています。

まとめ:内省が育む真のリーダーシップ

優れたリーダーが持つ内省のスキルは、以下の3つの側面から構成されています:

- 自己内省:自己を育み、真正なリーダーへと成長する

- 他者育成:内省支援を通じて部下やチームの成長を促す

- イノベーション創出:内省を通じて組織に変革をもたらす

これらの要素が相互に作用し合うことで、リーダー自身の成長、チームの発展、そして組織全体のイノベーションが実現されるのです。

真のリーダーになるためには、内省を習慣化し、自己認識や信頼性を高め続けることが不可欠です。それは決して容易な道のりではありませんが、組織と社会に真の変革をもたらす力を秘めているのです。

皆さんも、日々の生活や仕事の中で内省の時間を意識的に設けてみてはいかがでしょうか。それが、あなた自身のリーダーシップ、そして周囲の人々の成長につながるかもしれません。

おわりに:さらなる学びのために

「内省とリーダーシップ」についてさらに深く学びたい方には、以下の書籍をおすすめします:

- ケヴィン・キャッシュマン著「優れたリーダーは、なぜ「立ち止まる」のか――自分と周囲の潜在能力を引き出す法則」英治出版, 2014

- 越川慎司著「AI分析でわかった トップ5%リーダーの習慣」ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2021

- 松尾睦著「部下の強みを引き出す 経験学習リーダーシップ」ダイヤモンド社, 2019

- 八木陽一郎「内省経験が変革型リーダーシップに与える影響:中小企業後継経営者を対象とした実証分析を通じて」日本政策金融公庫論集, 2010

お気軽にご連絡・ご相談ください

友達登録してくださった方には内省に役立つ質問集のモバイルアプリをプレゼントいたします。その他にも最新の情報やクーポンなどのお得情報も配信していきます。

Twitterでは個人的なことやブログになる前の小ネタなどをいろいろつぶやいています。

相談や質問を受け付けております。お気軽にご連絡ください。

リフクラ(RefCla)

悩みやもやもや、将来への漠然とした不安を明確にしたい方へ。

リフクラは、悩みや不安を「前向きな行動」に変えたい人を応援するツールです。

自然な形で自己と向き合い、効果的な内省(リフレクション)をサポートします。

TIELEC

TIELECは、社会全体の内省力向上を通じて自己実現社会の創造を目指しています。

コメント